【よく分かる】作業員名簿の書き方と記入例 全建統一様式第5号

目次

【よく分かる】作業員名簿の書き方と記入例 全建統一様式第5号

このページでは作業員名簿の書き方、記入例をご紹介しています。

当ページで使用している画像は当サイトで配布しているエクセルの作業員名簿を使っています。

作業員名簿は以下から無料でダウンロードできますのでご活用ください。

全建統一様式第5号 作業員名簿 テンプレートのダウンロードと記入例

全建統一様式第5号 作業員名簿 テンプレートのダウンロードと記入例

項目が絞られた国交省の作成例を参考に作成した最新の作業員名簿は以下から無料でダウンロードできます。

【2021年最新】作業員名簿 2020年10月業法改正適用版

【2024年最新】作業員名簿 2020年10月業法改正適用版

なお、このページでは、全建統一様式の作業員名簿の書式(家族連絡先情報なども含まれる詳細版)をもとに説明しています。

「国交省の作成例」の書式には含まれていない項目もありますので、注意してください。

それでは、作業員名簿の書き方、記入例をご紹介していきます。

作業員名簿の上部、工事名称、会社情報等

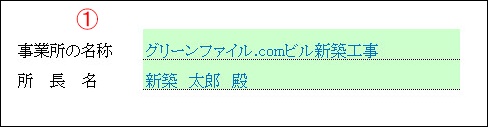

①事業所名と所長名

工事の事業所の名称(工事名)と、元請会社の所長名を入力します。

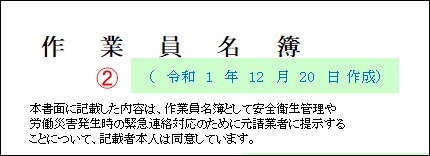

②作成日

作業員名簿の作成日を記載します。実は書式の右上にも日付入力欄があるのですが、そちらは提出日です。通常はどちらも「同じ日」にしておいて問題ありません。

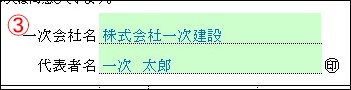

③一次会社の情報

一次請けの会社名と代表者名を記載します。代表者は現場代理人でもOKです。

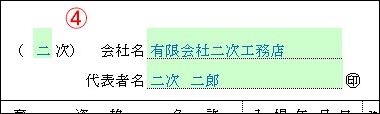

④二次以降の会社情報

この欄は、作成者が一次下請会社の場合は、入力不要です。二次下請以降の場合は、何次請負なのかと会社名、代表者名を記載します。こちらも代表者は現場代理人でもOKです。

作業員の情報1

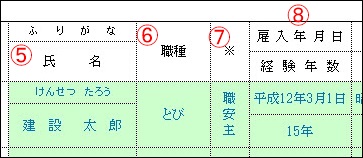

⑤氏名

氏名とふりがなです。

⑥職種

実際に行う職種を記載します。

「型枠」「オペレーター」「圧接」「とび」など、その作業員が実際に行う作業がわかるように記載します。

⑦属性

職長などの属性の短縮文字を記載していきます。

短縮文字は、書式の下部にも記載されていますが、こちらにも記載しておきます。該当するもの「現」など記載します。

- 現:現場代理人

- 主:作業主任者

- 女:女性作業員

- 未:18歳未満の作業員

- 基:基幹技能者

- 技:主任技術者

- 職:職長

- 安:安全衛生責任者

- 能:能力向上教育

- 再:危険有害業務・再発防止教育

- 習:外国人技能実習生

- 就:外国人建設就労者

⑧雇入日と経験年数

その会社への入社日と当該職種の経験年数を記載します。

経験年数は担当している仕事の経験年数の事で、現在の会社の所属年数ではありません。

よって、必ずしも「現在日-入社日」が経験年数とはなりません。

転職前からその職種の経験がある場合は、その会社の所属年数よりも経験年数の方が長いこともありえます。

作業員の情報2

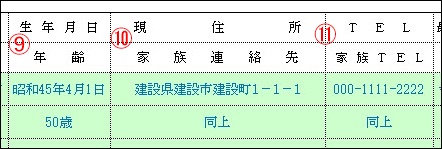

⑨生年月日と年齢

作業員の生年月日と年齢を記載します。

18歳未満の作業員が入場する場合は、「年齢証明書(住民票記載事項証明書など)」の提出を求められることがあります。

⑩現住所と家族連絡先

作業員の現住所と家族の連絡先情報です。家族連絡先が作業員と同じであれば「同上」でOKです。

家族連絡先については労災等が発生した場合の緊急連絡先となりますので、親族を記載するのが通常です。

⑪TELと家族TEL

作業員の電話番号と家族の電話番号です。同じであれば「同上」でOKです。

作業員の情報3

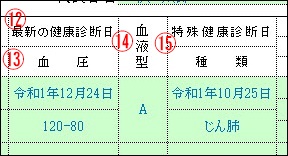

⑫最新の健康診断日

事業者は労働安全衛生法第66条に基づき雇入れ時および年に1回の健康診断の実施が義務化されています。

直近に受診した健康診断の日を記載します。

⑬血圧

血圧を記載します。書き方までの指定はありませんが、「最高血圧-最低血圧」という感じで記載しておけばOKです。

⑭血液型

作業員の血液型です。

⑮特殊健康診断日

有害業務従事者は半年に1回特殊健康診断が義務付けられています。直近の健康診断日と種類を記載します。

該当しない場合は、ブランクでOKです。

有害業務って何?という場合はこちらのページをご確認ください。

特殊健康診断の種類例としては

- じん肺

- 有機溶剤

- 鉛

- 電離放射線

- 特定化学物質

- 高気圧業務

- 四アルキル鉛

- 石綿

があります。

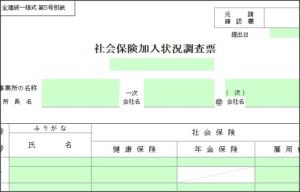

社会保険に関する情報

当サイトで配布している作業員名簿には社会保険の欄がありますが、現在、全国建設業協会から発行されている全建統一様式第5号には社会保険欄はありません。

社会保険加入状況は改訂第5版で作業員名簿に統合されました。社会保険は「様式第5号-別紙 社会保険加入状況」を作成し添付する仕様です。作業員名簿に記載があれば別紙の社会保険加入状況の提出は不要とされる場合が多いと思いますが、そのあたりは元請次第なので元請に確認するか、社会保険加入状況も一緒に提出するのが無難です。

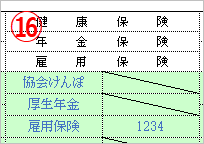

⑯社会保険関係

健康保険

- 健康保険組合

- 協会けんぽ

- 建設国保

- 国民健康保険

- 適用除外

から選択し、右手に保険証に書かれている番号の下4桁を記載します。

そのため、健康保険の番号欄はブランク、または斜線を引いてください。

詳しくは以下の厚生労働省のページを参照してください。

医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について

年金保険

- 厚生年金(会社として社会保険に加入してる場合)

- 国民年金(一人親方など個人で国民保険に加入している場合)

- 受給者(65歳以上など既に年金を受け取っている場合)

から選択します。

そのため、年金保険の番号欄はブランク、または斜線を引いてください。

詳しくは以下の国土交通省のページを参照してください。

本人確認書類として個人番号カード等を用いる場合の留意事項について

雇用保険

- 雇用保険(通常の作業員の場合)

- 日雇保険(日雇労働被保険者の場合)

- 適用除外(事業主やその親族、一人親方)

から選択します。右手には保険番号の下4桁を記載します。※適用除外の場合は記入不要です。

建退共、中退共

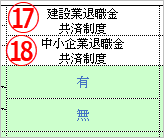

⑰、⑱建退共、中退共

建退共退職金共済制度、中小企業退職金共済制度への加入の有無を「有」「無」で記載します。

作業員の免許、資格等

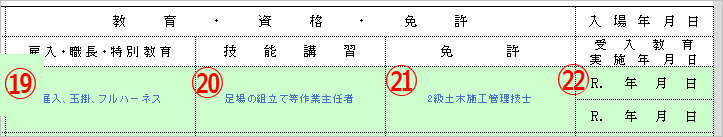

⑲雇入、職長、特別教育

雇入教育は通常受けているはずなので、全員記載でOKです。

職長教育を受けていれば「職長」を、また、それ以外にも受講した特別教育を記載してください。

参考情報:特別教育による資格一覧

⑳技能講習

技能講習は、免許よりは権限が限定され、特別教育よりは高度な業務を行うことができるための講習です。

参考情報:技能講習による資格一覧

㉑免許

試験を受けて合格した免許を記載します。

例としては一級土木施工管理技士などの国家資格です。

参考情報:日本の建設に関する資格一覧

㉒入場年月日と受入教育実施年月日

事前に入場日や受入教育実施日がわからないことがほとんどなので、通常はブランクのままで提出して、後から元請が記入することになります。

元請の作業員名簿ですが、※印の記載に監理技術者の場合はどのような記号にすれば良いのでしょうか。

コメントありがとうございます。監理技術者については特に指定がないので、記載しなくて問題ないと思いますが、記載する場合は「監」で良いのではないでしょうか。

作業員名簿についてですが欄が小さく資格などの欄を埋めるのが困っております。

どのように入力して行けばいいでしょうか?

資格がたくさんある場合は文字サイズを小さくして入力するしかないと思います。それでも入らない場合は、その工事に必要な資格だけに絞るなどで対応することになると思います。

登録画面に入力した作業員から抜粋して何人かを印刷したのですがやり方を教えてください。

HT様。当サイトで配布している書式に「登録画面」に該当するものはございませんので、異なるシステムについての内容かもしれません。当サイトでは無料で全建統一様式をもとにしたエクセルを配布しているのと、CG Formatなどの書式を販売しています。今一度ご確認いただければと存じます。

質問です。

全建統一様式第5号を使ってるんですが

印鑑押さなくてもいいですか?

コメントありがとうございます。印鑑は不要となっていると思いますが、最終判断は発注者や元請け次第なので、提出先に確認されることをおすすめします。

こんにちは

雇用数を記載する場合は

どこでしょうか?

だら様。コメントありがとうございます。「雇用数」ですが、作業員名簿に雇用数の欄はないので、「雇用年月日」もしくは「経験年数」についてのことでしょうか。「雇用年月日」もしくは「経験年数」については「8、雇入日と経験年数」で解説している通りです。

様式が古すぎ

国が出している様式を標準にすべき

国交省は載せる情報はこれだけで良いとしているし押印も不要にしている

再下請負通知書も国交省で作成例を出しているのでそれを標準とすべきである

国交省 作業員名簿(作成例)

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00006.html

国交省は国交省。

全建は全建。

例えば、地方自治体に国交省様式で提出しても様式が違う!と、返されてしまいます。

あくまで、国交省の様式は現場サイドで下請けから全建様式にて提出してもらい、それをもとに元請けにて発注者が求める様式に取り込んで受注者が発注者に提出するものなので、この方の言う国交省がこうしてるからこの様式にしなさい!とは、ならないと思います。

何でもかんでも国交省がえらい!みたいな風潮がありますね。

お世話になります。

⑰⑱の建設業退職金制度と中小企業退職金共済制度の有、無はどこに入力したら

良いでしょうか?すぐ下の欄は番号1の方の健康保険と年金保険の欄となっているので

入力する箇所がないと思いますが。。。

ha様。コメントありがとうございます。17と18の建設業退職金制度と中小企業退職金共済制度の有、無についてですが、最新のバージョンでは入力する欄があると思います。

こちらからダウンロードしてみていただけますか?https://constr-greenfile.com/05sagyouin/

お返事ありがとうございます。

最新のバージョンは10項目少ないタイプでしょうか?それなら

建退共中退共の有無の欄はありますが、その前のバージョンでは

無いと思って良いのでしょうか?

ha様。最新版なら両方とも建退共中退共の有無はあります。今の作業員名簿は2パターンあって「国交省の例示した項目が少ないもの」と、「全建統一様式の項目が多いもの」となりますが、両方とも建退共中退共の有無はあります。古い全建統一様式のものにはなかったので、もしお手元にあるものが「ないもの」である場合は、古い全建統一様式のものをお持ちなのかもしれません。ちなみに全建統一様式のものは2021年4月に改訂されている第5版が最新のものです。

それぞれ項目別の説明があり、書類初心者にはとても分かりやすいです。

新しい書式になって”ID”を記載する欄がいくつか設けられていますが、何の番号を載せればよいのでしょうか教えてください。

担当者様。コメントありがとうございます。「ID]ですが、建設キャリアアップシステム(CCUS)のIDになります。CCUSに登録すると事業者ID、技能者ID、現場IDなどの各種IDが振られるので、それを入力します。よって、CCUSに登録していない事業者や技能者は未入力でOKです。

非常に分かり易く、必要な情報が網羅されており、役立ちました。

追加で照会させて頂きたく。

作業員の情報1内の「8番」の情報入力について、

アルバイトのような人材を活用する際の記入事項については、如何記入したらよろしいでしょうか?

「一人親方」扱いとした場合でも、雇用年月日の欄には❝何と❞記入すればよろしいでしょうか?

北海設備人様。コメントありがとうございます。「雇入日と経験年数」ですね。アルバイトであれば、「雇用している」人にあたるので、雇用契約日を入れれば良いと思います。経験年数は会社に所属した年数と関係なく、その業種に関するトータルの経験年数を記入すれば良いかと。一人親方のような「雇用している人ではない」場合は困るところですが、雇入日は「その現場の開始日」を入れてもらっています。経験年数はその業種に関するトータルの経験年数で一緒です。一人親方などの雇用契約でない場合に「雇入日」というのはしっくりこないですが、とりあえずこのようにするしかないかと。

元請確認欄には何を記しますか?

1.現場代理人名

2.会社名

3.代理人印鑑

4.会社印鑑

5.そのた( )

ご教示願います。

とどまっつ様。コメントありがとうございます。元請確認欄には明確な定義はないと思いますが、当方は「現場代理人印鑑」もしくは「現場代理人のサイン」としています。

お世話になります。

作業員名簿についてですが、以前の様式までは右端に会社名という欄があり、そこに各会社の名前を入れ印鑑を押して貰っていたのですが、今回の様式では(会社名)ではなく、一次会社名、( 次)会社名、となっています。

自社のやり方としては会社名を入れ印鑑を貰いたいのですが、( 次)の欄に自社名を入れても問題無いのでしょうか?

K・Y様。コメントありがとうございます。K・Y様の会社は一次下請で二次下請以降の会社に右端に記載してもらっている、ということですね。

今回の書式でも右端の会社情報は二次下請以降の会社の情報を記載する書式は変わっていません。(該当箇所の変更点は、事業者IDが追加されたくらいです)

そのため、K・Y様の会社は中央の一次会社名の箇所へ、二次以降の会社は右端に〇次と会社名を記載してもらうことになります。

回答がずれているようでしたら、教えてください。

申し訳ありません、補足します。

以前の様式では一次、二次に関わらず会社名の記入欄が一つしかありませんでした。

今回は、自社は元請及び一次下請になります。

一次下請の場合は一次会社名に記載しますが、元請だった場合は自社の会社名の記入欄がどこか分からないので当初の質問をいたしました。

自社が元請だった場合も一次会社名の欄に記載してもいいのでしょうか?

K・Y様。ご連絡ありがとうございます。元請なんですね。ごめんなさい、元請で作業員名簿を作成するということを想定していませんでした。。。

が、実際にはありますよね。その際は一次会社のところに会社名を入れて「一次」を消せば問題ないと思います。よろしくお願いします。

仕事を受け持った時点で下請から資料を貰い台帳を作成しています…。

色んな下請を使う以上様式がどうしてもバラバラになるので…。

実際試したところいい感じそうなのでこの形で様子を見てみたいと思います。

長らくありがとうございました。

また何かあればよろしくお願いします。

K・Y様。そうなんですね。様式がバラバラだと本当に管理が大変ですよね。また、何かあればご連絡ください。

お世話になります

※印の記載についてですが現場代理人や主任技術者が職

長や安全衛生責任者を兼任する場合は

現

職

安

のように複数記載してもいいのでしょうか?

また、技能者IDが無い場合は斜線を枠内に引くという事

でよろしいのでしょうか?

K・Y様。コメントありがとうございます。

> 複数記載してもいいのでしょうか?

問題ないです。

> また、技能者IDが無い場合は斜線を枠内に引くという事でよろしいのでしょうか?

問題ないです。ブランクでも大丈夫だと思いますが、「記入忘れ」との区別のために斜線を引いた方がベターと言えると思います。

建設業退職金共済制度

中小企業退職金共済制度

の説明がありませんので、教えてください。

かんぎ様。コメントありがとうございます。説明が書式の更新に合わせられていなかったので、更新しました。

コメント失礼致します。

こちらの書式をダウンロードしたいです。

メールにて送って頂けると幸いです。

宜しくお願い致します。

分かりづらい

A4サイズで一覧にした方が良い。